Other voices 15 . 吉田 勝己

イギリスはおいしい?

私がイギリスに滞在した1975〜1985年は、寿司や刺身はまったく食されていませんでした。今では寿司がおいしい、刺身がうまいと言うイギリス人が多くいますが、私は個人的には彼らの味覚を信じていません。

作家の林望氏(リンボウ先生)に「イギリスはおいしい」という本があります。リンボウ先生が経験されたイギリス社会は、食も含めて私が経験したものとは異なっていて、この本の内容には驚かされました。イギリスがおいしいと表現した人は私が知る限りリンボー先生だけです。イギリス人も「おいしい」と思っていないでしょう。

私は子どものころから、食事はただただ空腹を満たすのが目的で、楽しんだ記憶はあまりありません。私のイギリス滞在当時は、イギリス人も同じだったという印象があります。

イギリス人の食は大変質素です。最も豪華なのは、ホテルで出されるフルイングリッシュブレックファーストでしょうか。Baked Beans(白インゲン豆のトマト煮)、たまごにベーコンかソーセージ、マッシュルーム、トースト、ミルクティーです。ベーコン、ソーセージの代わりに燻製ニシンの選択肢もあります。おなかを簡単に満たす食事は、トーストにBaked Beans を載せただけの“ビーンズオントースト”でした。料理は基本的に味付けされていないので、家庭でもレストランでも食べる前に塩と胡椒をたっぷり振りまきます。

私が滞在していたイギリス家庭での夕食は、トマトスープ、冷凍グリンピースをゆでて解凍したもの、マッシュポテト(ジャガイモの粉にお湯を注いで練ったもの)に少量の肉が付いたメニューでした。下宿している人のための普段より豪華な食事だと、その家の奥様が言っていました。私は、特別まずいともおいしいとも思わず食べていました。家族は、これをディナーと呼ばず、サパー(Supper)と呼んでいました。イギリスでのディナーはクリスマスの昼食のような豪華な料理を指していたと思います。サパーより質素なのが“Tea”と言われた夕食でした。いま日本でもブームになっているアフタヌーンティーとは別のものです。

大英帝国と言われた最盛期、19世紀後半から20世紀前半は、世界のおよそ6分の1、南アメリカや中国 など「非公式の帝国」も含めればおよそ4分の1がイギリス王冠のもとに置かれていました。当時、通信ケーブルの保有数や敷設船の保有数,敷設管理技術の蓄積など電信の技術面でイギリスは圧倒的に優位にありました。植民地からいろいろ搾取しても食文化を取り込むことはなかったということになります。

国にはそれぞれ、特有の食文化があり、それぞれに独特な味についてのスタイルがあります。「味道」と言ってもいいかもしれません。インド料理は、多種(多い時は100種以上)のスパイスを使い、実にいくつもの工程で作られます。長年植民地にしていたインドから移住してきたインド人が開いた店に食べに行くことはあっても、イギリス人が自分たちで手の込んだ料理を作るという文化はありませんでした。今でも、手の込んだ料理を作るイギリス人を想像することはできません。最近は、テレビで料理番組ができるほど少しずつ関心は高まってはいるようですが。

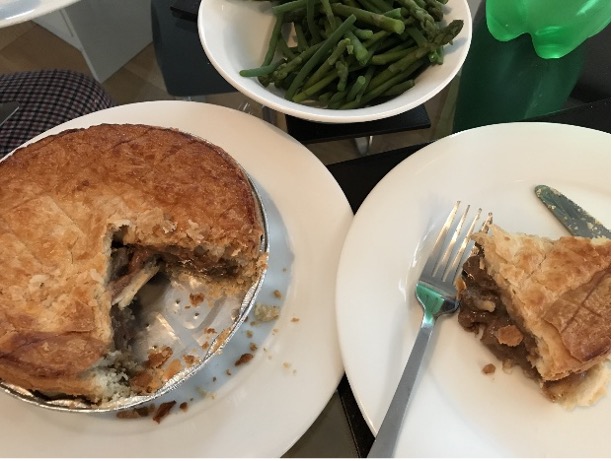

一つだけ、私が愛してやまないイギリス独特の料理があります。グレーヴィー(Gravy)ソースを使ったミートパイです。パイの中身は、チキン、ビーフなどいろいろありますが、数年かかって好きになったのが、ステーキ&キドニー(Steak&Kidney)パイです。

一般的にイギリスの料理というと、フィッシュアンドチップス(Fish&Chips)、ローストビーフとヨークシャープディングです。ヨークシャープディング以外はイギリス発祥のものではないと何人かのイギリス人に言われたことがあります。

フィッシュアンドチップスは油でべとべとになっているタラとポテトに強烈なビネガー(ほぼ酢酸)をかけ新聞紙で包み、歩きながら食べる時代でしたが、私は、おいしいと思ったことは一度もありません。BakedBeansもいまは大好きですが、おいしくいただくのに10年かかりました。

ただ、いまでもわが家では、下の写真にあるようなサパーを楽しんでいます。ときどき食べたくなるノスタルジーからですが、慣れたら、“Not bad at all.(いけるね)” 。

イギリス貴族の気質は、日本の武士道に似ていて、「食わねど高楊枝」的なところがあります。貴族社会の食事も映画などで見る限り大変質素です。一般庶民はさらに質素です。世界中、どこで何を食べても生き延びる国民だと感じます。食に関して無関心というより、冒頭で述べたように「おなかを満たすため、生きるための食」という文化なのだと思います。

昔の大英帝国がどうであったかわかりませんが、1975年からみている英国は、食文化に限らず、生活は大変質素です。当時、日本のテレビで見ていた外国は、大きな冷蔵庫に大きなミルクのボトル、大きな乗用車というアメリカ社会でした。渡英当時のイギリスは、天気だけでなく家の中も電気代節約のため暗く、家も小さく、着ている物も、靴も、家電も古く、修理を繰り返し10年以上使っているものがほとんどでした。使えるものは使う、新し物好きではありませんでした。

当時、私がよく言ったフレーズに“ This country seems to be dying, but never dies (死にそうな国だけど、決して死なない).”は今も同じだと感じます。地味で目立たないが、これがかつての大英帝国の英国人スピリットというものかもしれません。